結びの意味ーー時を超えて人と人をつなぐ日本の結び

ペースの速い時代の中の静かな象徴

いまの時代、つながりが薄れていくように感じることがあります。すべてが速く流れていく中で、私たちはどこかで「意味」や「絆」を求めています。

日本には、そんな私たちにそっと語りかけるような静かな文化があります。それが「結び(むすび)」という行為です。

結びとは?

「結び」とは、紐を結ぶことですが、目に見えない「縁(えん)」を形にする行為の様に感じます。神道では「生み出す力」や「つなげる力」を意味する神聖な概念でもあります。

丁寧に、心を込めて結ぶということは、「今ここにいる」という気持ちを表す所作なのです。その瞬間が小さな儀式になります。

日本文化における結び

日本では、結びは暮らしの中のあらゆる場面に息づいています。

-

熨斗袋の水引(みずひき)

-

結婚祝いに贈る祝儀袋の水引(特に「結び切り」)に込められた、夫婦の永遠の絆を願う結び

-

神社の注連縄(しめなわ)

結びは、実用であると同時に、精神や哲学を映し出す行為でもあります。

結びに宿る深い意味

日本で「包む」とは、ものを保護する意味と、ものを「大切にする」ことを意味します。それを体現するのが風呂敷(ふろしき)。贈り物を包んだり、物を運んだりするための正方形の布です。繰り返し使えて、環境にもやさしく、美しさも兼ね備えています。

でも、本当に大事なのは結び目。結びがあって、初めて意味が生まれます。

ご縁で、田中年子先生のもとで「花結び(はなむすび)」を学ばせていただいています。先生の教えは形にとどまらず、ひとつの結びにその人の内面、集中力、心のあり方が現れるということを教えてくれます。

時に、先生は私の結び方を見て「あなたらしいわね」と仰います。

そういった意味でも、Musubism(ムスビズム)というブランド名は「結ぶ」という行為を通して、自分自身と向き合い——人と人のご縁を結ぶ。そんな哲学が込められています。

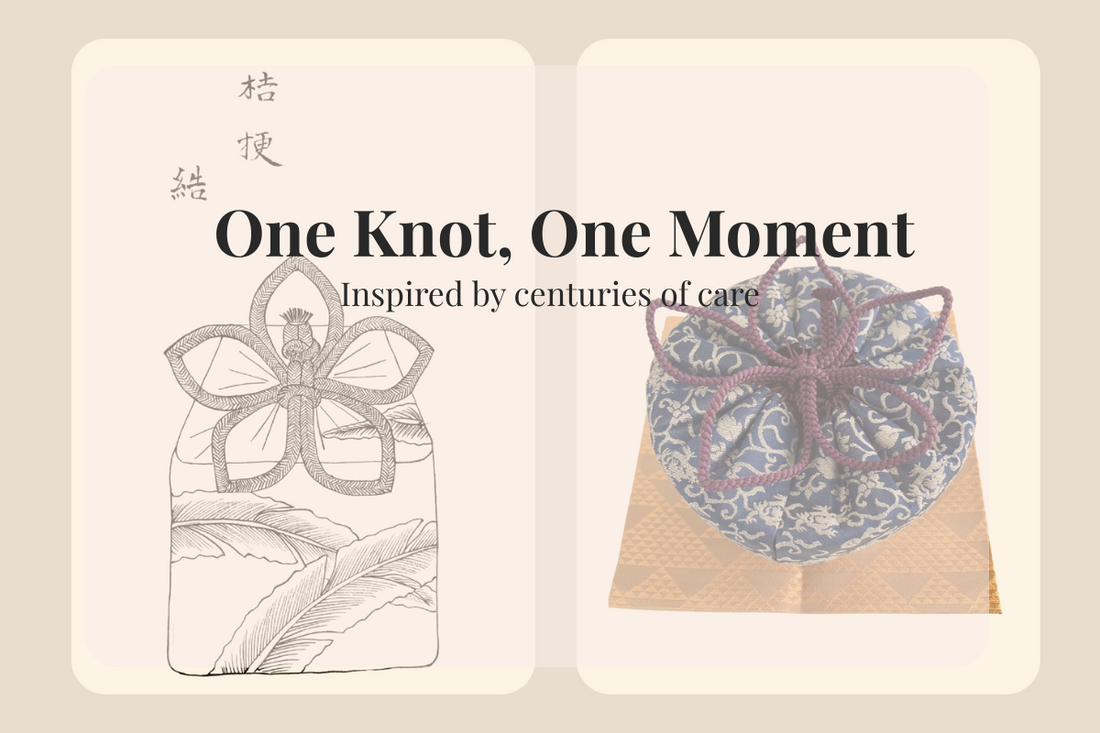

先日、先生の所蔵されている貴重な古書『玉あそび』(1801年出版)を拝見する機会がありました。 60種類以上の茶入れの仕覆に使われる結びが描かれていますが、記されているのは完成形だけで、手順は一切残っていません。

田中先生は、師である橋田先生と共に、それら一つひとつを復元されたそうです。

毒を防ぐため、一度ほどいたら同じようには結び直せないという「鍵」のような役割を果たしていた結び——それが、この書の中にあります。

最近教わったのは、星のような形の「桔梗」の結び。日本の暑い夏に咲く花です。 古書の図と向き合いながら自分の手で結んだその瞬間、時代を超えて誰かとつながったような不思議な感覚を覚えました。 それもまた、結びの力だと思います。

海外で愛される結びの魅力

西洋では、ケルトの結び目や無限のシンボルなど、永遠や絆を表す象徴が大切にされています。

まだあまり知られていない「結び」にも、同じような意味が宿っています。けれどそれは、日本ならではの静けさと気配りの中で表現されます。

今この瞬間に心を置く——そんな結びの精神は、断片的になりがちな現代に必要とされているのかもしれません。

結びを暮らしに取り入れる

お弁当を包むとき、ギフトを贈るとき、風呂敷バッグを持つとき。

どんな小さな所作でも、そこに気持ちを込めることで、日常が豊かになります。

🎁 心を包む風呂敷、Musubismのセレクションはこちら — Amazonで購入する →(プライムデー期間中は20%オフ)

🔗 関連記事・読みもの

文化の垣根を越えて、結びの意味を深める記事です。

結びの先にあるもの

結びは「物」でも「技術」でもありません。 それは、世界を見るための「まなざし」であり、誰かとの距離を縮める「きっかけ」でもあります。

結ぶたびに、美しさが生まれ、気持ちが伝わり、人と人がつながる。

やさしく結んで。心を包んで。意味を届けて。