本物とは何か──風呂敷に宿る、日本人の精神性

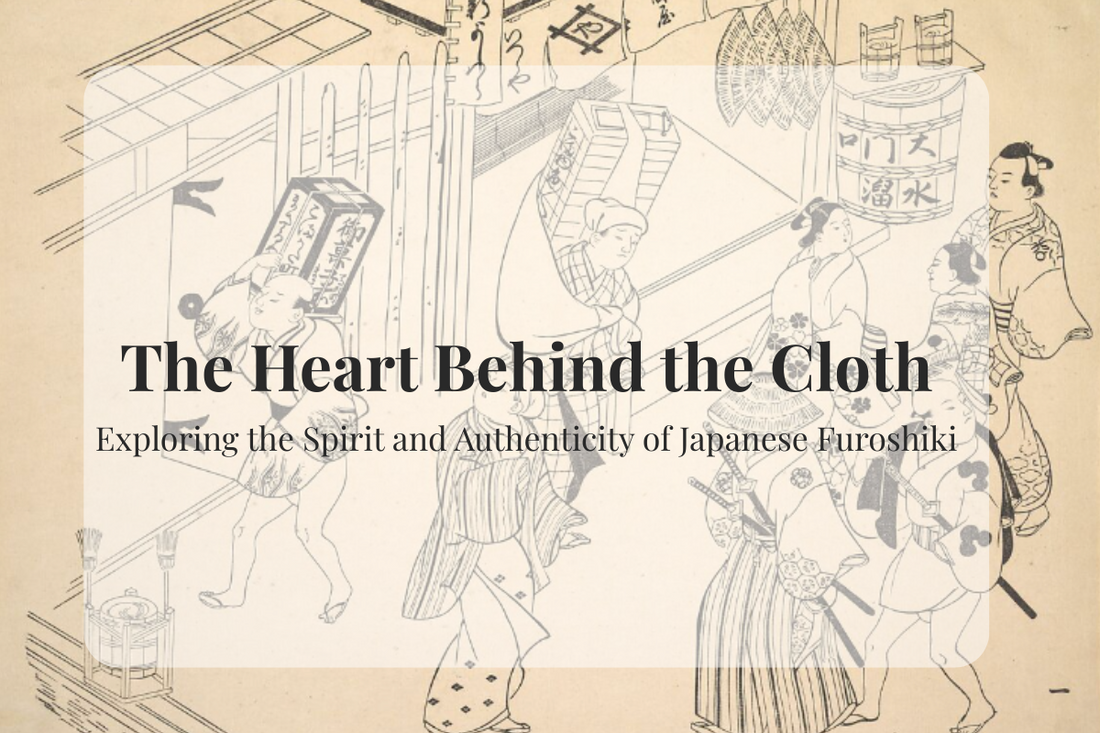

風呂敷は、古くから日本の暮らしに寄り添ってきた布文化です。

世の中にエコ商品があふれる今、

「わざわざ風呂敷を使う理由ってあるの?」

そんなふうに感じる方も、いらっしゃるかもしれません。

でも、風呂敷を広げて「どう使おうか」と少し考える、その時間。

包み方や結び方に込められた気づかい。

受け取る人への思いやりが、使う所作にそっと現れる——

その丁寧さに、私はやさしさを感じます。

風呂敷は、布以上のもの。“心の器”だと思うのです。

なぜ、いまだに消えずに残っているのか?

風呂敷は、決して合理的でも、効率的でもありません。

結び方や解き方を知らないと、エコバッグとしては使いにくく、

素材によっては雨の日に濡れてしまうこともあります。

それでも、長いあいだ日本人の暮らしの中で消えることなく、

静かに息づいてきました。

そこには、「不便さの中に込めた一手間」の中に、美しさを見出す価値観がある。

この美意識こそが、日本人の精神性そのもの。

風呂敷には、その心が宿っているからこそ、

今もなお愛されているのだと感じています。

小さな手間の中に、暮らしの誇りがある

私の祖母の家は和室中心で、生涯ベッドを持たず、布団を使っていました。

寝る前には自分で布団を敷き、朝は押し入れにしまう。毎日その繰り返しです。

あるとき「ベッドにしたら楽じゃない?」と尋ねた私に、

祖母は「自分でできるうちは続けたいの」と笑って言いました。

その姿を思い出すたび、

“少し大変なこと”を続けられる日々への感謝、

そして、自立の象徴として大切にしていたのだと、今はわかる気がします。

風呂敷もまた、手間のかかるものです。

でも、そのひと手間に、人を想う気持ちや祈りがこもる。

包むことで、感謝やぬくもりを伝えようとする——

そんな文化だからこそ、日本では無くなることなく大切に受け継がれてきたのでしょう。

世界に広がる「FUROSHIKI」の、本当の価値を伝えたい

最近では、エコやサステナブルの観点から、海外でも「Furoshiki」が注目されています。新しいアイディアを取り入れたFuroshikiを見ると、なるほど、面白いなと感じます。ストレッチ素材でしわにならず気軽に包めるもの、再生ポリエステル、防水・撥水加工されたもの、結ばなくてもくっつくものなどたくさん増えていて、確かにとても便利です。

ただ、その便利さの裏で、

本質の部分。「細部にまで気を配る美しさ」や「一手間を愛する心」が忘れられてしまっている気がするのです。

「KIMONO」や「SUSHI」に見る文化の表面化

たとえば、“KIMONO”と名のついたローブや、“SUSHI”を出す外国のレストラン。「RAMEN」もまた、世界中で人気があります。

私が以前暮らしていたベルギーのブリュッセルにも、日本人オーナーのラーメン店がありました。

懐かしい漫画を読みながら食べるラーメンと、日本語でのやりとりが心地よく、

そこに行くと日本に帰ったような、まるで“心の拠り所”のような場所でした。

数年後、再訪したときにはもうそのご主人はいなくなっていて、

新しいラーメンには、別の味がありました。

もちろんそれが悪いわけではありません。

でも、本場の味を知らない人が作るラーメンには、

何か大切なものが欠けているように感じたのです。(これはあくまで私の感想ですが)

風呂敷も同じ。

“FUROSHIKI”という名前だけが残り、そこに込められた精神性——

物を大切に扱う姿勢、その時を思い出す季節や空気感、人との距離感。

そうした“目に見えない美しさ”が抜け落ちてしまうことがあります。

守り、育てていくために

だからこそ、私たちは「風呂敷」という日本文化を

“本質から”伝えていきたいと考えています。

MUSUBISMの風呂敷は、日本の職人が一枚一枚、伝統技法の手捺染で染め上げ、丁寧に縫製しています。

インクジェットではありませんので、

すぐに大量生産はできませんし、仕上がりまでにお時間をいただくこともあります。けれど、その一枚には、祖母の持っていなものと同じような感覚の、職人の生き様が込められています。

機能性を超えた、心の贈り物

私たちが風呂敷を通じてお届けしたいのは、

“機能性”だけでなく、“精神性”です。

風呂敷は、布以上のものを伝えられるもの。

「想いを包む文化」

「心と人を結ぶ、目に見えない絆」

これこそが、日本の風呂敷が持つ“authenticity”──

本物としての価値なのです。

誰かを想い、何かを大切に包み、

時とともに心を結ぶ。

そんな風呂敷の魅力を、世界の人たちにも知ってもらいたい。

それが、風呂敷を作る私たちの、心からの願いです。